「名前」という

摩訶不思議

世界は「名前」であふれています。

世界のどこまで行っても、名前がないものはないほどです。

名前というものは、それが何であるのかを示すこと以上に、

言葉自体を超えた深みをじっくり見られる不思議なもので、

名前とそれがモノとの関係が深いと言えます。

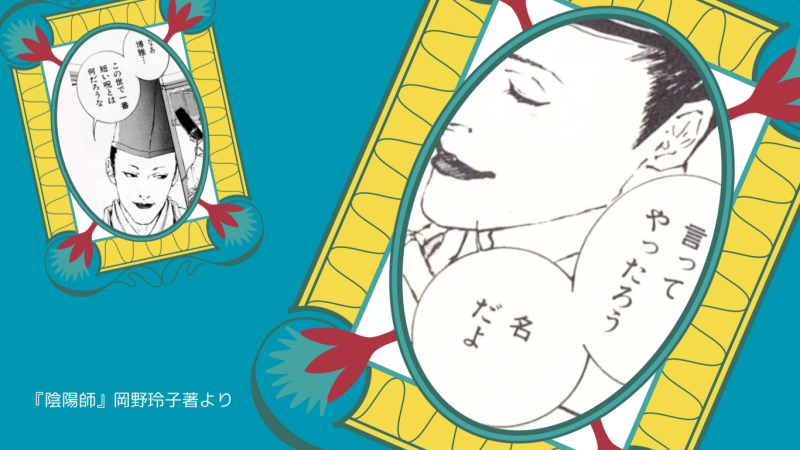

『陰陽師』の著者はその中で、

「名前」のことを次のように語らせていました。

それは「呪」です。

「呪」とは、音のイメージとしては通常の感覚ですと穏やかならざるもののように思えます。

が、、、

この「呪」の文字は「祝」から転じているということのようですから、異なる側面がありそうです。

「祝」の文字は、そもそもが男性の巫(男巫:だんふ)のことを示していたようで、女巫(じょふ)を「巫」といったそうです。

「祝」とは「ひとの口をもって神に交わる者」という存在で「祭りに、つまり、祝を奉じるものを「口耳」とするといい、古代では最高の聖職者という位置にあったそうで、

「祝ふ」は、「齋ふ」で、それはそのひとのために邪気を払うことをいうのだそうです。

一方「呪」は、元の字は前記のように「祝」で、そこから「呪」が派生しています。口へんに兄で「呪」としていますが、その「兄」は祝禱(しゅくとう)の器(口:サイ)を戴いて、祈る人の形であり、そこに神気の降るのを「悦(えつ)」(字体がないのでこの文字を掲載しますが、ツクリのみの文字です)としています。

(上述内容はすべて『字通』(白川静著)から引用)

このように、「呪」は祈りの意味合いを含むものと思われる文字でもあります。

その意味で、

この『陰陽師』という作品の中では、「呪」に重要な意味合いをもたせて描かれています。

何度も繰り返しますが、名前は『一番短い「呪」』なのだと。

思えば日本古来から、

じぶんの本名を周囲に照らすことをタブー視していたと言います。

特に平安貴族などでは、女性が自分の名前をいう時は、相手を自分の夫にしても良いというときにだけ名前を口にしたそうです。

それは、自分の本名を他人に知られその名で呼ばれると、他人に自分の魂を奪われてしまい、完全に支配されてしまうと考えられてきたことのことですから、慎重にならざるを得ませんよね。

ただしここ宮古島には、幼名というものを名前付け風習があるそうです。前述したようなことが根拠であれば、たしかに古い歴史の中では幼児たちの命はそれほど保証されたものでもなかったでしょうから、命を落とさない意味でもそのようにしていたことは理解できますね。

そしてそれは「誰かには教えてはいけない」と言われて育つとお聞きしています。 (古代のひとや平安貴族、そして「千」や「ハク」のように、、、。)

そうそう、例えば、光源氏も本当の名前ではないことは、きっと皆さんも知っていることでしょう。

わたし達は何の疑いもなく光源氏(ひかるげんじ)と呼びますが、

これは「帚木(ははきぎ)」の巻によろしく「光る源氏名のみことごとし…」と書いてあることを根拠に、

『源氏物語』の主人公は光源氏と呼ばれているのだそうですよ。

ですから、ここでいう「名前」は通称のこととなります。

「光る」についてですが、「桐壺」の巻において、

若君が輝くように美しいので、周囲の人々が「光る君」と言ってると書いてあります。

これは、本居宣長が諱(いみな)であると指摘したように、高貴な人の実名を呼ばないようにするための通称なのです。(引用:『源氏物語の里』)

さらにいうと、、、

名前とは

近くて遠いもの

このように「名前」は当人に最も「近いもの」であって、

その人の認識(自己同一性)の本質的な部分を担っていると言えますし、

同時に名前は、当人に最も「遠いもの」でもあります。

人名は実際に同じ名前の人が何人いようとも、

本質的には、世界中でその人ただ一人を指す言葉ですし、

その人の独占物です。

じぶんの名前は必ず他の人から受け取らなければ(名付けられるということ)いけないし、

なにより名前は自分の名前を指すはずなのに、子どもでない限り自分で自分のことをそう呼ぶことはないですよね。

つまり、自分の名前はもっぱら「他者」によってのみ使われるための言葉と言えます。

「名前」だけが言葉を超えた深淵を見つめてさせてくれ、

それこそが、

言葉の本質と言えるような、摩訶不思議なモノです。

因みに哲学者であるヴァルター・ベンヤミンは、

『言語こそが「真理」の住まう宮殿であり、言語の本質は「名前」特に「人名」にあると言える。』(ヴァルター・ベンヤミン「名前論」)とさえ明言しているほどなのです。

お問い合わせはこちらから