「プタハの結び目」

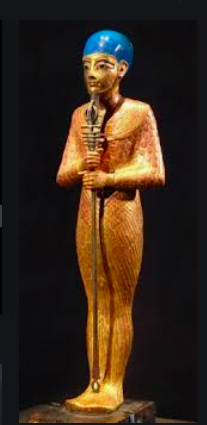

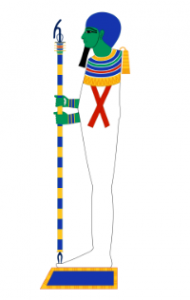

プタハ神とは、古代エジプトの建築神のことで、

ここでは殊に宇宙の創造神のことを指しています。

では、エジプト神話で宇宙はどのように形作られてきたと言っているのでしょう。

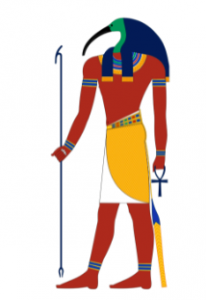

それによると「最初にトートによる音声があった」

とされていて、その「時の神トート」の音声を物体である宇宙に結び付けたのが、プタハ神であったとされています。

ですからその意味で言えば、

宇宙は音声から始まったということになるのかもしれません。

このプタハ神が作っているのが「結び目」だとされていますので、

それはまさに、プタハ神が建築の神と言われている所以です。

「はじめに

声音があった」

ところで、、、

繰り返しになりますが、

いにしえの哲人たちは、

この世界は「声」によって成ったと言っています。

そして、

古代エジプト人たちは、この結び目における二重性(一部分が重なり合っている部分)をあの世との架橋と考えていて、

ここにできる結び目自体を、神の世と人の世と一つにする「力」のある場所と考えていたそうですよ。(ほら、前項でお伝えした、、、ヴェシカパイシスを彷彿とさせますよね!)

それに、

結び目自体はまた、人間の個体性と深い関わり合いを持っていると言われているそうです。

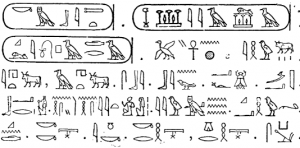

事実、古代エジプトのヒエログリフでは、

「紐の結び目は人の名前」を表していたと言います。

古代エジプトの神話によれば、

プタハが宇宙の創造を終えたあと、音声の神としてトートが戻ります。

プタハとトート。

これら二つの神は創造の終わりと、その創造のあとを見極める者の関係を代表して考えられることから、

それはつまり、人間の身体と言葉のこととされています。

そしてトートは人間を確認した後で、今度は人間に本体の座を明け渡すのです。

そして、プタハもトートも共に隠れ神となります。

そして、プタハもトートも共に隠れ神となります。

(まるで古事記の最初に現れて隠れ神となった造化三神のようですね)

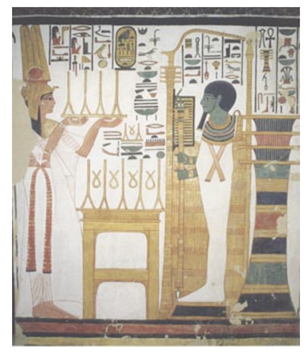

プタハ神は、緑色で表現されていることから、植物神であることも窺い知れます。

この図で言えば、右側にプタハ神、そして左側に布を捧げ物として持つ女神が描かれています。

それと、プタハ神は三つの機能を併せ持った杖を持っていることが分かります。

さて、、、

主体とは名前をつける者でもあることから、

今度は人間がトートの代理人として主体ということになり、

世界を言葉の力によって治めることになったというわけです。(聖書によれば、神の創造ののちに『産めよ増やせよ、地に満てよ』と言われ、人間にこの世界が手渡されました)

しかし、このことはすべてプタハの遺産(実施したことの結果)そのものなので、

いうならば、世界への意味とみられる音声とは、創造の結果の音のようなものであるということになります。

これは「プタハの結び目」といわれる記号なのですが、その類似性から見てギリシア文字の「Ω(オメガ)」のルーツとも言えるとされています。

それに偶然なんですが、、、

それは『創造の完成の象徴ともなる』と言われてもいるんですよね。

結び目 in Japan

さてそれでは、国内のことに目を転じましょう。

公開されて1カ月強で興行収入130億円を超え異例の大ヒット作品となった、

新海誠監督の「君の名は。」

この映画の中でも、「組紐」というカタチでこの「結び目」が登場してきます。

あの映画の中に登場する一葉婆さんがその由来を話しているのですが、そのシーンでこの「組紐」が重要な役割を果たしていました。

物語の中で一葉婆さんは言います。

『氏神様のことを「産霊」と呼び、

人をつなげることも、

糸をつなげることも、

時間が流れることもすべてムスビで神の力であり、

組紐も神の業であり、時間の流れそのものを表している』と。

ところで、この「ムスビ」という言葉は漢字では「産霊」と書きます。

参考までに、

古来の文献を見てみまることにしましょう。

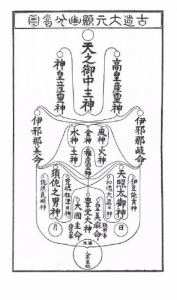

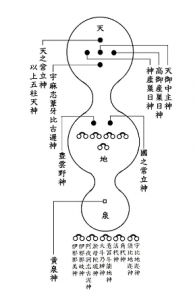

日本最古の歴史書「古事記」の中に最初に登場する造化三神は、

天之御中主神、高皇産霊尊、神皇産霊尊とされていますが、

最初に登場する天之御中主神は独り神と言われており、

他の二神は「産霊」で二柱の神が双対(ツイン)となっています。

(図は国学者の平田篤胤『霊の真柱』岩波文庫・青46−2からの引用)

こちらの図をよく見るとわかるのですが、平田篤胤も神々を「対」(「ツイン」)で捉えていたことがうかがい知れます。

例えば、「高皇神産霊神」と「神皇産霊神」、「伊邪那岐命」と「伊邪那美命」などなどがそれにあたります。

またその後代の神々もそれぞれに「対」として認識されていたことがわかります。

神話学的には「ムスビ」には宇宙を創造するという意味があるそうで、

民俗学者の折口信夫もその著書で、

『産霊とは、霊魂を結合させること』とも述べています。

古神道風に言えば、本霊(モトミタマ)と分霊(ワケミタマ)の重なり合いの場と言えます。

ですから、異端のエジプト学者シュヴァレ・ド・ルービッチの言葉を借りるならば、

『人間の身体は「神の神殿」である』ということになりそうです。

人間は命名する

唯一の存在

人の名は外からやってくるとお伝えしていますが、よく考えれば「人の名」と「ものの名」の違いとはなんでしょう。

二つの命名の共通点は、それが行われるときにはすでに「名付ける者」と「名付けられる者」としての存在があるということです。

ところが、モノの名前が付けられるとき、つまり、そのものの名前が生まれるときには、わたし達は通常立ち会うことができません。

だってすでにこの世にあるモノの名前は既に付けられてしまっているからです。

唯一、私たちが自分で名前をつけることができるのは、自分の子どもの名前です。

しかも、この人名というものの特徴は、それが命名する人物とは原理的に一致しないということです。

つまり、人名は生まれたばかりの赤ちゃんに付けられますが、それはまだその子が未だ何者にもなっていないからです。

要するに、人名は、確かに特定のときと特定の場所での人物を指し示すのではなく、「未だ不在の何か」を指し示すというのです。(引用:ベンヤミンの『名前論』)

生まれたばかりの赤ちゃんは、確かに「太郎」と名付けられはしますが、まだ「太郎」として存在していない未知数の、可能体としてそこにいるわけなのですから、、、。

先に出てきているヴァルアター・ベンヤミンは、次のように言っています。

『人間の言葉は言語(Worten)において自らを語る。したがって、人間は固有の精神的本質を(それが可能であるかぎりで)、他の全ての事物を名付ける(benennt)ことによって伝達する」(『言語』13頁)

そして、

『絵画の言語がカンバスを、彫刻の言語が大理石を、文学の言語が紙を使うとすれば、「人間の言語」は「言葉」を使う』(『言語』14頁)としています。

人の名の「創造性」と

「無限性」

命名できる唯一の存在とされるわたし達ですが、

その名付けられたその赤ちゃんが何者なのかを確認するためには、

「待つ」ほかないということのようです。

ではいつまで待てばいいのでしょうか。その赤ちゃんが何かそのものであることに到達した時なのでしょうか。

例えば、今アメリカで活躍している大谷翔平選手が生まれた時、

そのように命名したご両親は、今の活躍を予想してその名をつけたのでしょうか?

もちろん、もしかしたら未来の大リーグ選手を夢見て命名したかもしれないとも推測はされます。

でも、命名の瞬間に目の前の赤ちゃんはまだ野球のことも知らず、そこにエンジェルスマイルをただただご両親に見せていたことでしょうし、

誰もその赤ちゃんの中に大リーグ選手を予想さえしていなかったに違いありません。

ただし、その赤ちゃんが成長していくにつれ、だんだんとプロ野球選手への姿へと変化していく片鱗は見えるようになっていった可能性はあります。

今では、大谷翔平選手の名を聞けば、すぐに大リーグを、そして今や、青いユニフォームに身を包んで、魅力的な笑顔やパフォーマンスを思いうかべることができますし、

高校野球のときの活躍、そしてあのスラリとしたスタイルもすぐに思い出すことができるように、

彼に対するイメージの広がりは限りなく、

子ども達の憧れのプロ野球選手として、その姿を大谷翔平選手に見いだすことができることでしょう。

ここまでのプロセスの中の大谷翔平選手は、そのすべてが大谷翔平選手ですし、

今後の活躍次第では、今までのイメージにさらに積み重ねられた大きな存在へと成長を果たしていくに違いありません。

これが人間の名の「創造性」と「無限性」と言えるようです。

(「名前」については、「ヴァルター・ベンヤミンの名前論ーユダヤ的固有名詞論〔三〕:村岡晋一」を参考資料としてお伝えしました。