「言霊(ことだま)」

って?

幼少期7歳のときから書道に親しんできたわたしは、大きくなるにつれて次第にそのありように疑問を持つようになり、大学受験を理由に高校2年で筆を置いて、いわゆる芸術的な意味での書道はもうしないと心に決めていました。

本当のことを言えば、書くことそのものは好きでしたけれど、

いくつもの展覧会での賞取り合戦に嫌気がさしたと言うわけです。

わたしにとっての「書」とは、どうやらそのような意味がなかったようなのです。

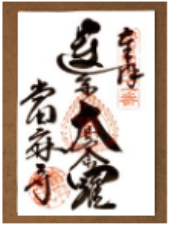

ただ、高校の修学旅行で訪れた神社仏閣で手に入れた御朱印帳に示されていたものは、

文字に対する強烈な体験を提供してくれたのでした。

「當麻寺」でいただいた御朱印に父が手をかざすと、

「パンっ!!」と、

瞬間的に父の手が弾き飛ばされたのをわたしは目撃したのです。

父親は「おお~、これは強い!」と呟き、何やら呪文のようなものを唱えたのでした。

高校生ながらも、

その時、もしかしたら「文字」にはパワーがあるのかもしれない!と思った体験でした。

こうして、文字の持つパワーにあの時に確かに触れたのですが、大人になるにつれてそんなことはすっかり忘れてしまいました。

ことだまのさきわう国

万葉集の柿本人麻呂の歌に、

「しきしまの大和の国は 言霊の幸(さき)わう国ぞ ま幸(さき)くありこそ」 という歌がありますが、

これは、

「この日本の国は、言葉が持つ力によって幸せになっている国です。これからも平安でありますように」

という意味なのだそうです。

古代の人々は、言葉に霊力が宿ると考える 「言霊信仰」 を持っていて、

美しい心から生まれる正しい言葉は、その言葉通りの良い結果を実現し、

逆に、乱れた心から生まれる粗暴な言葉は災いをもたらす、と信じていたといいます。(これって、世界共通のようで聖書にもバベルの塔の逸話として描かれていますよね)

つまり、

『言葉には言葉本来の力が宿り、数や形はその数や形本来の力が宿る』

というのです。

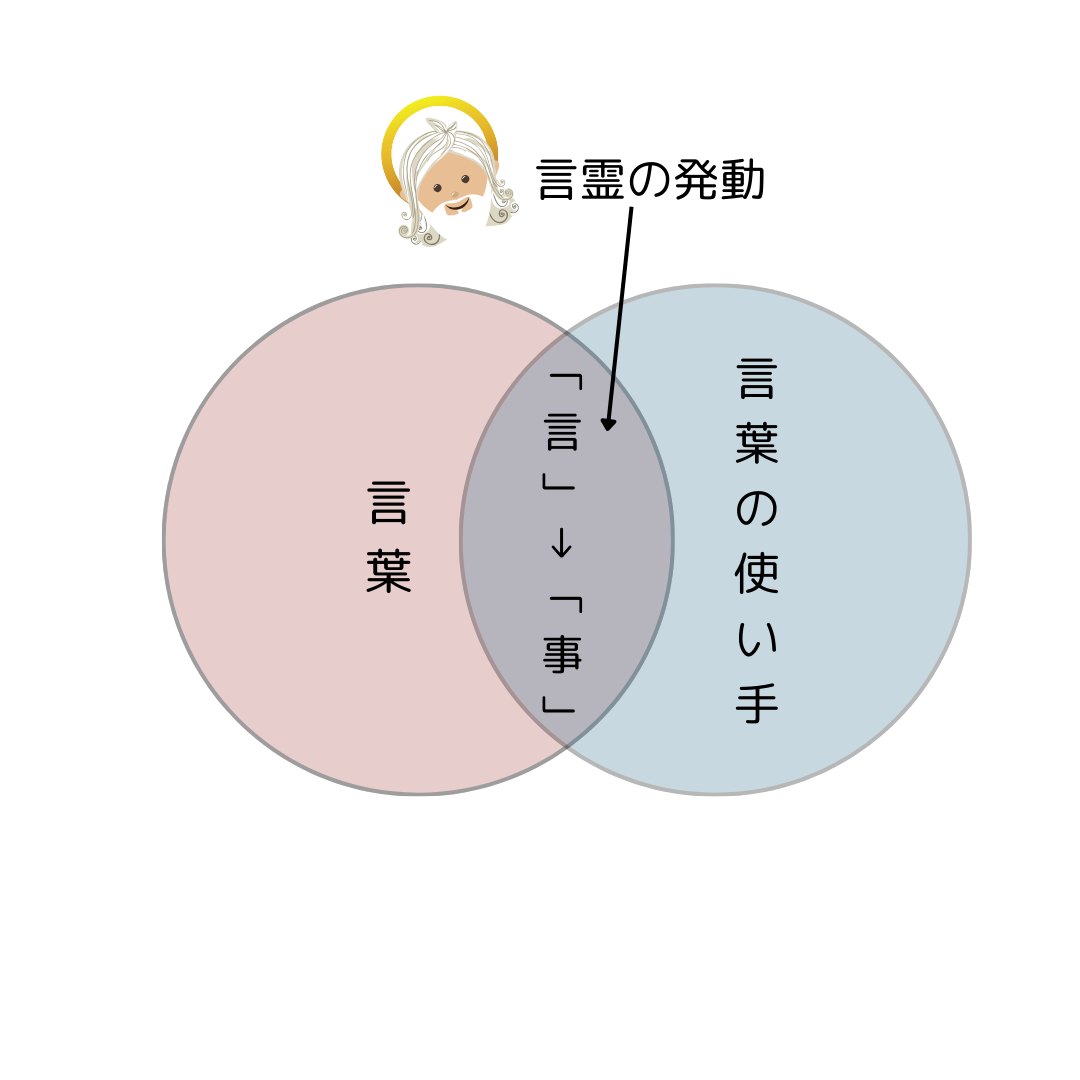

ただし、そこには以下のような原則があるとも考えられています。

つまり、何らかの働きかけにより「言霊」が力を持つというのです。

こうした「言霊の発動」がされることによって、

「言」が「事」へと顕在化するというのです。

わたし達日本人の存在の根源と深くかかかわっている「やまと言葉」については別名「倭語」と書き、漢語に対するものだそうですよ。

一番古い言葉であるその「やまと言葉」は、

日本人であることの根源的なことに関わるものでもあります。(因みにここ宮古島のある地域には、平安時代の言葉が今も残されています)

人が人としてあるためには、まず「言葉」が重要です。

さらに、

文字もまた人が歴史や文化を伝えるのに不可欠なものとしてありますし、そのおかげでそれらによって後世に様々な文化の多くが伝えられてきています。

言葉のもつ力

を取り戻そう

太古の人々は、

現代のわたし達がとうに失ってしまった「言霊の持つ力」を感じ取り、

それを活かしてきていたに違いありません。

昔の人たちは、そうした目には見えない秘めた力の本性を、

言霊だとか数霊・形霊だとか呼んできたのでしょう。

皮肉なことに、精神の成長とともに、人間は自然の力の受け皿の機能としての身体性を失ってしまったようです。

科学によって「エネルギー」という目には見えない力をある程度理解できるようになったときには、

既に大自然からの霊力を失い、言葉も数も形も極めて形骸的なものとなってしまったのかもしれませんね。

それでも、

普段の暮らしの中でも、言葉や文字、数や形にはそれらが超古代というか、

原初の頃に持っていた霊力のようなものは完全には抜けきらずに、未だに僅かながらに残っていると感じるのです。

つまり、それらはそれだけ強力だということに他なりません。

その言葉や文字、数や形の奥底に眠る(封印された)霊力をどうにかもう一度取り戻して、実感したくはありませんか?

近代を通して自我らしきものを獲得し、物質、科学のみが真理であり正しいと思い込むようになってきた現代のわたし達は、

その結果、残念ながら大自然や大宇宙の霊力を感じ取る能力をすっかり失ってしまったようです。

時代が大きく変わろうとしている今だからこそ、もう一度それを取り戻しましょう。

そのためには、まず足元から始めなければなりません。

そしてその手がかりとなるが、

そう、

「名前」

そして、

そこに託されている「KOTODAMAの力」です。

お問い合わせ